Перечень всех учебных материалов

Государство и право

Демография

История

Международные отношения

Педагогика

Политические науки

Психология

Религиоведение

Социология

5.2. Конкретизация содержания образования в учебной литературе

Содержание образования фиксируется в учебных планах, учебных программах, учебно-методических комплексах, учебниках и учебных пособиях. Рассмотрим их содержание.

Учебный план - основной нормативный документ ОУч, осуществляющего педагогический процесс в рамках системы занятий и предметной структуры обучения. Учебный план, как правило, представляет собой таблицу, в которой для каждого учебного предмета и каждого года обучения задано число занятий в неделю, отводимых на его изучение. Кроме того, учебный план состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору обучающегося, а так же факультативных дисциплин.

Фиксируя наиболее общие ограничения по составу содержания образования и учебной нагрузке обучающихся, учебный план служит базой для разработки учебных программ и учебно-методических пособий, для планирования кадрового и финансового обеспечения образовательного учреждения.

Отбор дисциплин и распределение учебного времени, реализованные в учебном плане, отражают взгляды его составителей на то, каково содержание образования и в каком объеме оно необходимо обучающимся.

Сущность базисного учебного плана заключается в распределении содержания образования и учебной нагрузки обучающихся на отдельные компоненты, конструируемые на общегосударственном, региональном и местном (школьном) уровнях. Введение общегосударственного компонента обеспечивает единство школы и общественно необходимое качество образования. Региональный компонент обеспечивает учет местных и национальных особенностей потребностей. Местный (школьный) компонент позволяет адаптировать рабочий учебный план конкретного ОУч применительно к потребностям контингента обучающихся и возможностям образовательного учреждения.

На основе базисного учебного плана - формируются разнообразные программы конкретных ОУч, осуществляется поисковая и инновационная деятельность в области образования. При разработке учебного плана используются следующие основные принципы построения учебных планов подготовки специалистов, сформулированными в работах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, Б.С. Гершунского, И.Я. Лернера и др.: гуманистической направленности; научности; систематичности и последовательности; профессиональной направленности; связи теории и практики; стабильности и динамичности; унификации и дифференциации; информационной технологичности; преемственности содержания образования данной ступени; доступности и единства воспитания, обучения и развития.

Учебная программа - средство фиксации содержания образования на уровне учебного предмета. Она направляет деятельность педагога и обучающихся, составителей учебников, учебных пособий и технических средств обучения.

Общие требования к учебной программе - единство теоретических основ совокупности программ для той или иной ступени обучения и отражение этой совокупностью целостного содержания образования в данном типе ОУч. В учебной программе должно быть показано, какой из компонентов содержания образования является ведущим в конкретном учебном предмете: система научных знаний, способы деятельности, опыт творческой деятельности, отношения. Данное требование реализуется как в объяснительной записке, так и в самом тексте программы по курсам (классам).

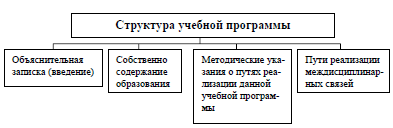

В структурном отношении типовая учебная программа состоит из трех компонентов: объяснительной записки или введения; собственно содержания образования, включающего основную информацию; методических указаний о путях реализации данной учебной программы (рис. 24). При разработке учебной программы особое внимание уделяется междисциплинарным связям. Рассмотрим содержание составляющих учебной программы.

Рис. 24. Структура учебной программы по любой области знаний

Объяснительная записка к учебной программе призвана раскрыть цели данного учебного предмета, его место в учебном плане и связи с другими дисциплинами цикла или циклами дисциплин.

Основные требования к тексту учебной программы - полнота и конкретность представления содержания учебной дисциплины, включение всех необходимых и достаточных для реализации выдвинутых целей элементов с их характеристиками и взаимосвязями.

Каждый компонент содержания образования имеет свою особую форму фиксации в тексте учебной программы. Знания вводятся списком законов, научных теорий, понятий; способы деятельности обозначаются перечнем умений и навыков; опыт творческой деятельности фиксируется в примерных проблемных задачах, которые обучающиеся должны решать самостоятельно; воспитательный компонент должен вводится через оценочные знания, умения и идеи.

Многообразие типов образовательных учреждений (школа, гимназия, лицей, колледж и др.) и дифференциация обучения предполагает значительную вариативность учебных программ, связанную со степенью обязательности учебного курса, видом учебного предмета, оценкой интересов и способностей того контингента обучающихся, которым учебная программа предназначена, а также известную децентрацию в их разработке. Но и вариативные учебные программы должны включать некий объем базового образования всеми обучающимися независимо от типа ОУч и его региональных особенностей.

Создание учебной программы требует большой подготовительной работы - анализа имеющихся программ и опыта их реализации, отбора и распределения учебного материала в соответствии с научными принципами, осуществления процедур минимизации учебного материала в связи с временными рамками курса, опытной проверки фрагментов учебной программы в практике образовательного учреждения, реализация программы.

Учебные программы могут строиться по концентрическому и линейному принципам. При концентрическом способе построения учебной программы учебный материал данной ступени обучения в более усложненном виде проходится на последующих ступенях обучения. Сущность линейного способа построения учебных программ состоит в том, что учебный материал каждой последующей ступени обучения является логическим продолжением того, что изучалось в предыдущие годы или в предыдущих учебных курсах.

Конкретизация учебных программ и полная проверка их реализации находит свое отражение в учебниках и учебных пособиях. Это основной источник знаний и организации самостоятельной работы обучающихся, важнейшее средство обучения.

Учебно-методический комплекс (УМК) - открытая система учебных пособий, обеспечивающая личностно-ориентированный уровень обучения в условиях педагогического процесса. В литературе существует и другое определение УМК. Например, УМК - это комплект дидактических материалов, рассчитанный на самостоятельную работу обучающихся по отдельным разделам курса. В УМК входят:

а) учебные пособия, руководство (или набор руководств) по организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся;

б) средства стандартизированного контроля, дополнительного и вспомогательного обучения, предусматривающих достижение запланированных учебных результатов.

в) основная и дополнительная литература;

г) глоссарий.

Учебно-методический комплекс последовательно ориентирует обучающихся на заранее поставленные и четко выраженные цели.

Создание и использование УМК связаны с развитием программированного обучения и педагогической технологии в различных странах в 60-х годах XX века.

При применении УМК предусматривается планирование работы обучающихся: постановка цели, предъявление информации, тестирование, коррекция обучения в соответствии с достигнутыми промежуточными результатами.

Учебно-методический комплекс воспроизводит в себе обучающий цикл и рассчитан на практически полное программирование учебной деятельности обучающихся. УМК охватывает, как правило, небольшие фрагменты предметного содержания и делает возможным включение их как в традиционные, так и в нетрадиционные организационные формы обучения, а также при индивидуализации процесса обучения.

Особую роль играют УМК в работе ОУч дистанционного обучения. УМК, применяемые в этом случае, отличаются значительным объемом содержательной учебной информации и подразделяются на целостные разделы - «модули», каждый из которых рассчитан на определенное учебное время. В ряде случаев УМК включает модули, в содержании которых выделен материал различного вида и уровня сложности и предусмотрена возможность дифференцированного процесса обучения или альтернативные способы достижения дидактических задач, проработки содержательной учебной информации в соответствии с индивидуальными предпочтениями, стилями учебной работы.

Реализация идеи УМК требует издания широкой номенклатуры дополнительной учебной литературы и высокой профессиональной подготовки разработчиков.

Учебник - книга, в которой систематически излагаются основы знаний в определенной области на уровне современных достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учебной литературы. Для каждой ступени образования и вида ОУч, а также для самообразования создаются учебники, отвечающие целям и задачам обучения, воспитания и развития определенных возрастных и социальных групп.

Разработки теории учебной книги позволили определить двуединую сущность учебника. С одной стороны, он является для подавляющей массы обучающихся важным источником знаний. С другой стороны, учебник - важнейшее средство обучения. Как средство обучения учебник обладает определенной материальной формой, которая жестко связана с содержанием образования, с процессом и результатами усвоения.

Через учебник осуществляется организация процесса усвоения содержания образования как в плане познавательной, самостоятельной творческой деятельности, так и в эмоционально-ценностном отношении. Учебник призван формировать способность обучающихся к накоплению личного социального опыта, развивать у него умения оценивать явления и события окружающей действительности, определять свое место в жизни.

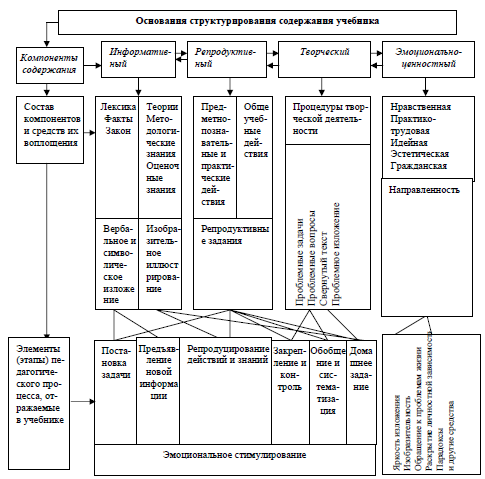

Рис. 25. Структура учебника по любой области знаний

Рассматривая учебник как комплексную информационную модель педагогического процесса, В.П. Беспалько под понятие учебника подводит любой материальный носитель, будь-то книга, фильм, звукозапись или компьютерная программа, заложенная в компьютер. Как модель процесса обучения учебник отображает цели и содержание обучения, дидактические принципы и технологию обучения (ориентируя пользователя на определенные организационные формы и способы обучения).

Основным критерием оценки качества учебника является его соответствие базисному инвариантному учебному плану или вариативным региональным учебным планам, а также государственному образовательному стандарту.

Структура учебника включает в себя текст как главный компонент и внетекстовые, вспомогательные компоненты (Д.Д. Зуев). К внетекстовым компонентам относятся: аппарат организации усвоения (вопросы и задания, памятки или инструктивные материалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному материалу и упражнения); собственно иллюстративный материал; аппарат ориентировки, включающий предисловие, примечания, приложения, оглавление, указатели. Структура учебника показана на рис.25.

К подбору и структурированию содержания учебника существует различные точки зрения. На рис. 26 показан один из подходов.

При создании учебника необходимо учитывать, что все существующие концепции построения учебного предмета исходят из следующих положений: 1) содержание учебного предмета воспроизводит адекватную науке систему знаний, методы познания; 2) структура учебного предмета определяется его научным содержанием; 3) методология и логика построения учебного предмета отражают исторический путь развития научного знания вне его конкретного носителя - обучающегося, который познает мир в его объективном движении, изменении, развитии. Законы развития мира не зависятот обучающегося; он должен их познать и применять в своей непосредственной деятельности; 4) учебный предмет обеспечивает усвоение научных знаний, создает условия для преодоления трудностей познания; 5) реализация содержания обеспечивается педагогом с использованием учебника, а обучающиеся - усваивают, а затем воспроизводят в собственной деятельности, которая называется учебнопознавательной.

Рис. 26. Схема структурирования содержания учебника

Учебные пособия в современной педагогической классификации - это все материальные средства обучения, используемые в образовательном процессе и предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной программой и изложенных в учебниках.

Для каждого учебного предмета разрабатывается система учебных пособий, между которыми существуют связи, определяемые содержанием предмета, методикой преподавания, особенностями усвоения того или иного содержания и функциональными свойствами отдельных видов учебных пособий.

В педагогической практике различают три основные группы учебных пособий: 1) натуральные объекты; 2) изображения и отображения предметов и явлений действительности; 3) описания предметов и явлений мира словами и фразами естественного и искусственного языков. Отдельную группу учебных пособий составляют технические средства обучения (рис. 27). Рассмотрим кратко их содержание.

В состав первой группы входят: предметы и явления объективной действительности для непосредственного изучения (минералы, горные породы, сырье и продукты производства, препараты растений и животных и т.д.); натуральные предметы и технические средства для воспроизведения явлений и последующего лабораторного их изучения (реактивы, приборы и т.д.); материальные и технические средства для трудовой, изобразительной и другой деятельности обучающихся (древесина, металл и т.п.; измерительные, контрольные приборы, монтажные и отделочные инструменты, принадлежности и инструменты для черчения и рисования; машины, станки, технические устройства и др.).

Вторая группа включает: объемные пособия - макеты, модели, слепки, муляжи, глобусы и т.д.; плоскостные пособия - таблицы, картины, фотографии, карты, схемы, чертежи; аудиовизуальные средства - кинофильмы, кинофрагменты, кинокольцовки, диафильмы, диапозитивы, записи на грампластинках, магнитной ленте и кассете, радио- и телепередачи, видеокассеты, компакт-диски и др.

В третью группу входят: учебно-методическая литература - программнометодическая (программы и методические указания к ним, письма и руководства); обучающая (буквари, учебники, текстовые пособия, лекции, видеолекции, конспекты и пр.); вспомогательная (хрестоматии, практикумы, сборники практических заданий, задач и упражнений, атласы, сборники чертежей, рабочие тетради; издания для чтения на иностранных языках и другие материалы).

Особую группу учебных пособий составляют технические средства обучения: информационные, контролирующие, обучающие, моделирующие и др.

К учебным пособиям предъявляют разносторонние функциональнопедагогические, эргономические, эстетические, экономические требования, а также требования техники безопасности и гигиены.

Разработку учебных пособий осуществляют научно-исследовательские институты, конструкторские и технологические бюро различных министерств, педагоги-специалисты по учебному оборудованию, а также отдельные педагоги. Создание новых и модернизация существующих учебных пособий происходит на основе исследований, ведущихся в институтах Российской академии образования и других образовательных учреждениях.